Наш сегодняшний собеседник – Тотан Кузембаев, один из самых известных в Московии и за рубежом современных архитекторов нашей страны. Основанная им архитектурная мастерская в этом году отметит свое 10-летие.

Наш сегодняшний собеседник – Тотан Кузембаев, один из самых известных в Московии и за рубежом современных архитекторов нашей страны. Основанная им архитектурная мастерская в этом году отметит свое 10-летие.Тотан, когда вас спрашивают о вашей биографии, вы обычно отвечаете: «Родился в степи, учился в МАрхИ, работаю архитектором». Еще один широко известный о вас факт – свой первый дом вы построили в 15 лет. То есть уже тогда вы точно знали, кем хотите стать?

Тотан Кузембаев: Да что вы! Я вообще тогда не знал, что такое архитектура! Это был самый обычный дом из сырцового кирпича, который я сделал своими руками. Таких домов в нашем ауле имени Чапаева (Кызыл-Ординская область, Казахстан) были десятки. Пять лет назад, кстати, я там был, и дома моего уже не было – на его месте трава растет… Так вот, не знал я тогда, что такое архитектура, и никто у нас в ауле не знал. Я вернулся после армии и ближе к зиме понял, что занятий у меня всего два – в карты играть и водку пить, – и оба они мне не очень интересны. Сестра посоветовала мне выбрать – идти работать или поступить куда-нибудь учиться, – и я выбрал второе, чтобы не становиться комбайнером.

Я всегда любил рисовать и, найдя в справочнике ВУЗов Советского союза Строгановский и Суриковский институты, решил пойти учиться на художника. Единственное, что меня смутило – это требование принести на вступительные экзамены натюрморт. Я не знал, что такое натюрморт, и никто в ауле не смог мне помочь с расшифровкой этого странного слова, поэтому пришлось искать ВУЗ, в котором бы тоже учили рисовать, но без непонятных натюрмортов. Таким ВУЗом оказался Московский архитектурный институт. И только подав документы и идя по коридору МАрхИ, я увидел планшеты с генпланами и начал догадываться, чем тут занимаются… И еще понял, что архитектором, наверно, стать никогда не смогу – слишком уж это сложно. Но загадал: если поступлю, то останусь учиться, и будь что будет. Тут еще важно сказать вот что: конечно, я бы никогда не поступил в МАрхИ на общих основаниях, у меня же не было никакой подготовки, никакого представления о профессии. Я даже рисовать по канонам не умел – обвел на экзамене контуры заданных предметов и через 15 минут вышел из аудитории, – но я был после армии и из союзной республики, поэтому имел право на квоту и был принят на рабфак. За это я очень благодарен тогдашней системе образования – ни при каком другом раскладе я бы не получил подобный шанс.

И когда же проснулся интерес к профессии?

Т.К.: Если честно, он просыпался очень постепенно. Сначала академический рисунок заинтересовал, потом геометрия. А вообще я до сих пор учусь – всему, у всех. Думаю, эта привычка со мной уже навсегда. После окончания МАрхИ я попал по распределению в «Резинпроект» – ящик, в котором архитекторов до меня вообще не было, одни инженеры. Там приходилось заниматься привязкой типовых проектов заводов, панелей разных серий и т.д. Конечно, это не то, что могло пробудить интерес к профессии, о котором вы спрашиваете, зато у меня было много свободного времени. Я рисовал архитектурные фантазии: знаете, сидишь себе сидишь за кульманом, незаметно сдвигаешь синьку с проектом и рисуешь рапидографом разные картинки на ватмане. И, конечно, вместе со своими друзьями по институту активно занимался конкурсным проектированием.

Свою первую известность вы получили именно как «бумажный» архитектор, участник и победитель многих «бумажных» конкурсов. Как вы сегодня оцениваете приобретенный тогда опыт конкурсного проектирования?

Т.К.: Бумажная архитектура, несомненно, была очень хорошим упражнением для рук и для ума. Именно она научила меня подавать проект, работать быстро, абстрагироваться, соединять фантазию с реальностью. А вообще конкурсы тогда были единственной отдушиной и способом творческой самореализации. Мы понимали, что в реальной стране никому не нужны ни наши знания, ни амбиции. Сейчас совсем другое дело – в тех же интерьерах и коттеджах можно реализовать себя больше, чем в бумажных конкурсах, поэтому и смысла в последних я лично уже не вижу. Реальные возможности для архитектора всегда ценнее. Хотя бумажные конкурсы по-прежнему проводятся, в том числе и в Московии, – возьмите хотя бы конкурс на концепцию застройки Зарядья или Сколково.

Кстати, вы ведь в свое время участвовали в разработке проекта советской «силиконовой долины» – города электроники и информатики в Зеленограде.

Т.К.: Да, в 1986 году я был приглашен на работу в мастерскую Игоря Покровского. Сначала мы работали над «информационным лицом» Зеленограда, пытаясь придать его безликим улицам и микрорайонам хоть какие-то ориентиры и создать общественные пространства. Придумали, в частности, торговые, перекрытые стеклом галереи, автобусные остановки, совмещенные с витринами, киоски с дисплеями, на которые бы выводилась информация о городе, погоде и т.д. Композиционными доминантами должны были стать информационные башни, и их, кстати, успели изготовить в конструкциях, но потом грянула перестройка, и проект навсегда отправился в архив. Еще в Зеленограде мы проектировали Центр электроники и информатики – в плане он представлял собой огромный круг диаметром один километр, по которому расставлялись башни разных НИИ. Предполагалось, что этот огромный комплекс и станет советской силиконовой долиной. Но опять же, перестройка не дала проекту осуществиться.

Зато, если я правильно понимаю, именно смена политического и экономического режима позволила вам организовать собственную мастерскую и заняться, наконец, реальным объемным проектированием?

Т.К.: Безусловно. Я благодарен и советскому режиму за полученную возможность учиться, и тому, что он закончился, – за возможность работать. И мне очень не нравится, когда начинают огульно хаять все, что было раньше: каждое время предоставляло свои уникальные возможности. А уж то, что делается с городом сейчас, мне кажется, в разы хуже того, как он развивался в советское время. Когда город служит едва ли не главным источником дохода, это очень пагубно отражается на его среде. По нему элементарно сложно пройти и проехать, я не говорю уже об эстетической стороне дела. Уж лучше пространства для марширования, чем постоянные парковки! Да, в необратимых изменениях городской среды можно обвинять власти, но ведь для реализации ее указаний требовались архитекторы, и эти архитекторы нашлись, вот что самое обидное!

Да, вам повезло несравнимо больше: вы в это время строили идеальное поселение в Пирогово.

Т.К.: Если я сейчас опять поблагодарю судьбу, это уже будет звучать навязчиво, да? И, тем не менее я действительно очень благодарен судьбе, что не участвовал в этом. Вдруг я бы тоже стекляшки построил и потом всем рассказывал, что меня просто в такое положение поставили и я из последних сил спасал силуэт? С другой стороны, и мне, конечно, хочется поработать с большими объектами. Амбиции-то остались – хочется попробовать.

Что же касается Пирогово, то там, конечно, несказанно повезло с заказчиком. Я знал его давно – мы проектировали для него разные некрупные объекты, а потом он однажды пришел к нам, сказал, что купил участок площадью 100 га и хочет, чтобы именно мы занимались этим проектом. Сначала он собирался построить на этом месте типовые домики для сдачи в аренду, и мы долго выбирали компанию-производителя готовых домов, но нам никто не понравился. В итоге решили делать все сами своими силами, во главу угла поставив экологичность и практичность. Заказчик предложил начать эксперимент с его собственного дома – это, конечно, был очень смелый шаг, потому что реального опыта в деревянном домостроении у нас тогда не было.

Десять лет спустя вы считаетесь одним из ведущих российских архитекторов, работающих с деревом.

Т.К.: Если честно, я не считаю, что прямо так уж хорошо знаю дерево. Вот Николай Белоусов его знает, а я, скорее, действую интуитивно. Интуиция всегда выручала меня в ситуациях, когда знаний мало, плюс ощущение материала. Все-таки дерево – это самый добрый, родной, нежный и теплый материал.

Дерева в вашем творчестве сегодня настолько много, что невольно хочется уточнить: а какие материалы вам как архитектору еще интересны?

Все! И железо, и кирпич, и камень. Пластик, например, люблю за его практичность и простоту. Стекло, хотя от него иногда приходится отказываться из экономических соображений. А нелюбимых материалов просто нет. Интересно работать и с совсем новыми материалами, поскольку они дают новые возможности для создания новых эстетических вещей. Другое дело, что действительно заказывают мне чаще всего объекты именно из дерева – я его иногда уже ненавижу.

Поэтому собственный дом сделали не деревянным?

Вообще, когда начиналось строительство, мы собирались сделать дом из бруса, а верхний этаж выполнить в виде прозрачной стеклянной призмы. Но когда дело дошло до строительства, поставка бруса сорвалась, и пришлось срочно придумывать, чем бы его заменить. Выбор пал на самый доступный материал в то время — газосиликатный блок. Но на фоне этих блоков стеклянный верх смотрелся бы совсем не так, как на фоне дерева, поэтому и второй этаж решили сложить из блоков. Таким образом, ничего интересного от первоначальной идеи не осталось и нужно было придумать что-то новое – так родилась идея пустить конек двускатной крыши зигзагом. Благодаря этому издалека дом смотрится как параллелепипед, а вблизи кажется, что углы конька на разной высоте. Ну и вообще, применение газосиликатных блоков позволило существенно сэкономить. А баню через несколько лет я уже построил из дерева – она выглядит куда традиционнее дома и при этом гораздо дороже.

А сегодня у вас в работе есть объекты из материалов, отличных от дерева?

Немного, но есть. Бетон, например, используем – в проекте усадьбы в Латвии мы делаем 10-метровые консоли, так что без бетона было не обойтись. А в Подмосковье проектируем Президентский поло-клуб – пять конюшен, два манежа и коттеджи, – и в каждом из этих объемов дерево сочетается с другими, более брутальными материалами.

Как устроена ваша мастерская? Сколько человек одновременно работает над проектом?

Всего в архитектурной мастерской сегодня работает 15 человек. Есть ГАП, есть ГИП, есть ведущие архитекторы, и мы стараемся организовать рабочий процесс таким образом, чтобы каждый сотрудник вел свой проект – на мой взгляд, это лучшая школа для архитектора. Конструкторов и инженеров берем на субподряд.

Какими качествами должен обладать архитектор, чтобы получить работу у вас?

Он должен четко понимать, что такое концепция, проект и рабочка, не путать эти стадии и не делать на каждой из них лишнюю работу. И еще он должен уметь правильно доводить свою мысль до строителей. До меня не надо – я и так пойму, но вот донести свой замысел до исполнителей нужно уметь обязательно. Архитектура – это ведь слова, начерченные линиями и символами, и этим языком нужно владеть, пусть не в совершенстве, но владеть. К сожалению, про большинство молодых архитекторов, приходящих сегодня после института к нам на работу, я этого сказать не могу. Так что, наверно, главное качество, которым должен обладать человек, желающий работать в нашей мастерской, это готовность долго и трудолюбиво учиться профессии.

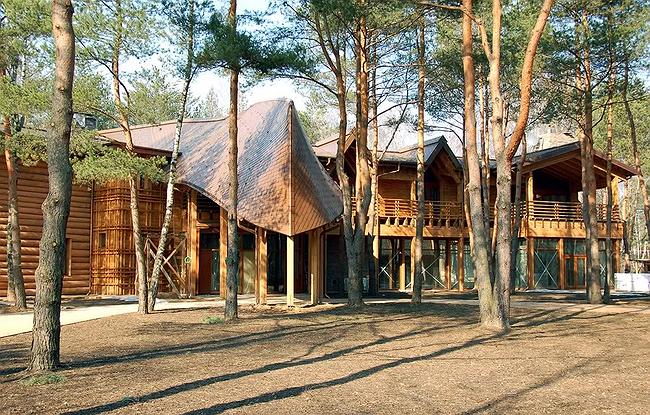

Ресторан "Кот Дазур". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Красные гостевые домики. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Собственный дом Тотана Кузембаева. Фото Ильи Иванова

Яхт-офис. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Дом-скат. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Мост-маяк. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Дом-мост. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

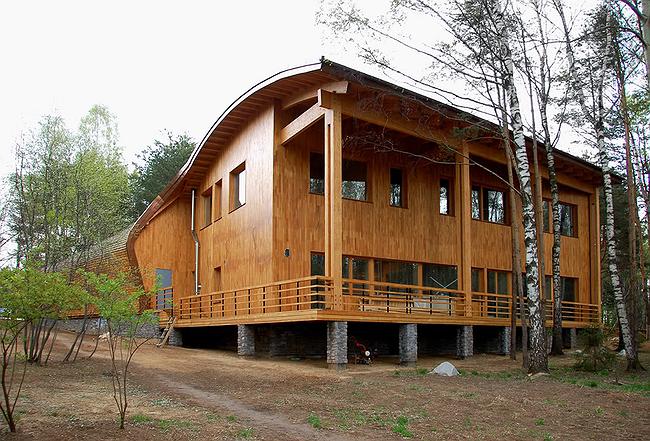

Гольф-клуб. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Частная оранжерея. Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

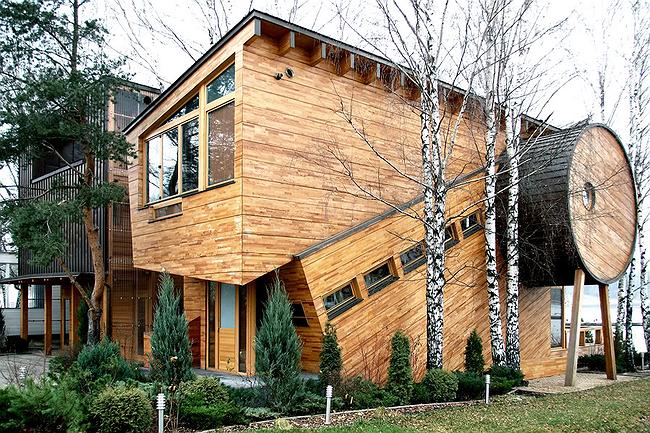

Дом-"К". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Гараж дома "К". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Дом "Ъ". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Гостевые домики "Скворечники". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Гостевые домики "Скворечники". Курорт "ПИРогово". Фото Ильи Иванова

Большой манеж Президентского Поло Клуба

Большой манеж Президентского Поло Клуба

Большой манеж Президентского Поло Клуба

Проект типового дома Президентского Поло Клуба

Проект типового дома Президентского Поло Клуба